Rapp. Comm. int. Mer Médit., 36,2001

359

CARACTERISATION DES PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTONIQUES D’UNE LAGUNE

DU SUD TUNISIEN: LA MER DE BOUGRARA ( TUNISIE )

Benrejeb Jenhani A.*, Romdhane M.S.

Institut National Agronomique, Laboratoire Aquaculture et milieu, Tunis, Tunisie - jenhani.amel@inat.agrinet.tn

Résumé

La lagune de Bougrara, constitue une étendue d’eau relativement fermée où les apports polluants sont importants et où le renouvellement

des eaux est insuffisant pour assurer l’évitement des zones de confinement, considérées comme des zones favorables aux pullulations des

espèces phytoplanctoniques. L’analyse des résultats met en évidence la diminution de la diversité spécifique globale en même temps

qu’une augmentation accrue de la charge microalgale du milieu. Cette tendance à l’accroissement de l’eutrophisation est indéniablement

due à la prolifération monospécifique du dino?agellé Gymnodinium cf nagasakiense. Le rapport dino?agellés / diatomées traduit bien la

dominance du milieu par les dino?agellés au détriment des diatomées.

Mots clés : Lagune – phytoplancton – eutrophisation

Matériels et méthodes

Peu profonde et s’étendant sur 50000 ha, la lagune de Bougrara,

située au sud tunisien, communique avec la mer par le canal Ajim-Jorf,

large de 2.2 km, et par une petite ouverture de 12m de largeur, située

sous le pont de la chaussée romaine dans le bassin d’El Kantara,

(fig.1).

Une vingtaine de stations couvrant l’ensemble de la lagune ont été

prospectées durant les mois d’août 1999, de décembre 1999, de février

2000 et de mai 2000. Les échantillons prélevés, au moyen de bou-

teilles de capacité 1 litre sont immédiatement fixés par du formol

neutre et du lugol. La détermination et le comptage du phytoplancton

sont réalisés moyennant un microscope inversé type Leitz Diavert, à

partir d’un volume sédimenté correspondant à 25 ml.

Résultats

L’examen des prélèvements nous a permis d’inventorier 66 taxons

se répartissant dans 8 classes, dont 38 diatomées et 14 dino?agellés.

La faible diversité spécifique touche l’ensemble des groupes et plus

particulièrement celui des dino?agellés qui est, toutefois, le groupe le

plus représenté quantitativement.

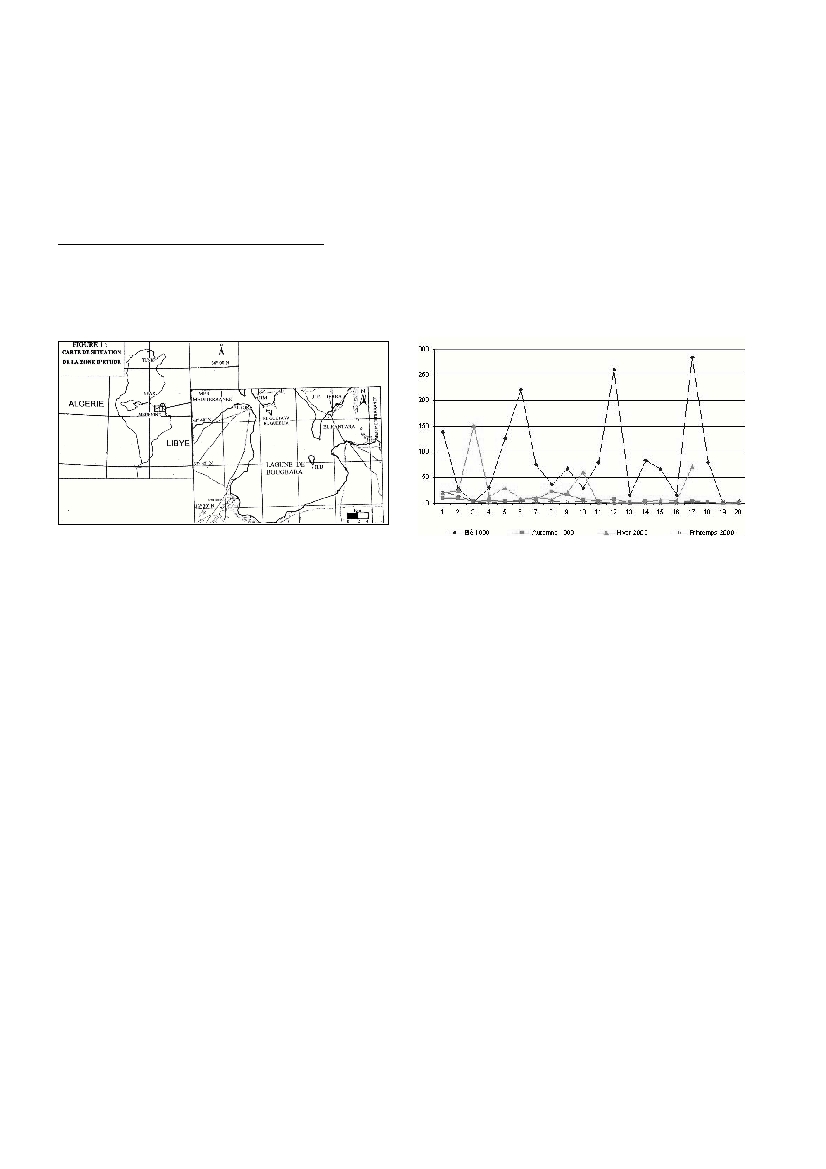

L’analyse du schéma général de l’évolution dans le temps des dino-

?agellés, détectés dans plus de 80 % des stations, fait apparaître deux

pics principaux :

- l’un estival correspondant à une importante densité cellulaire ( 6.3

.10

6

cell./l ) observée à la station 14 située au centre est de la lagune.

Cette efflorescence est engendrée par la prolifération monospécifique

de l’espèce Gymnodinium cf nagasakiense, qui est capable de limiter

la croissance d’autres phytoplanctontes, notamment les diatomées (1).

- l’autre hivernal, de l’ordre de 6.9.10

6

cell/l, enregistré à la station 3,

située au sud ouest de la lagune. A cette période, les dino?agellés ont

occupé massivement la zone sud ouest avec un gradient décroissant

allant du sud ouest au nord est.

Bien que classées en deuxième position après les dino?agellés, les

diatomées n’ont pu constituer de véritables poussées. Ce n’est qu’en

période estivale, à la station 19, située à l’est de la lagune que les dia-

tomées, à travers le développement de Rhizosolenia setigra, ont atteint

une densité maximale de 1.3.10

6

cell./l. Au printemps, les diatomées se

sont manifestées un peu partout dans la lagune, avec un développe-

ment, très inférieur à celui estival, au niveau du secteur sud ouest

(0.5.10

6

cell.)/l). Ce sont surtout Rhizosolenia setigraet Nitzschia clos-

teriumqui se sont épanouis dans le milieu.

Le rapport dino?agellés /diatomées, met en évidence l’envahisse-

ment du milieu par les dino?agellés. En effet, ce rapport prend de très

fortes valeurs surtout en période estivale, au profit de la classe des

dino?agellés, (fig. 2). Ainsi les dino?agellés, qui occupaient, en ordre

d’abondance, la deuxième place après les diatomées (2), se sont trou-

vés en première place.

Comparativement aux travaux antérieurs, l’appauvrissement du

milieu en espèces, l’augmentation de la densité microalgale et l’enva-

hissement de l’ensemble de la lagune par l’espèce toxique

Gymnodinium cf nagasakiense(3), à l’origine de plusieurs eaux colo-

rées, constituent bien des symptômes de l’accroissement de l’eutro-

phisation et de la dégradation du milieu.

Références

1- Partensky F., Gentien P. et Sournia A.,1991. Gymnodinium cf nagasa-

kiense = Gyrodinium cf aureolum(Dinophycées). In: Le phytoplancton

nuisible des côtes de France. IFREMER. CNRS: 63-82

2- KefiO., 1993. Contribution à l’étude du milieu et du phytoplanctonde

la lagune de Bougrara : Diatomées, Dino?agellés et eaux colorées. DEA

Biologie Marine et Océanographie, Fac.Sci.Tunis, 197p.

3- Lassus P., 1988. Plancton toxique et plancton d’eaux rouges sur les

côtes européennes. IFREMER, 111p.

Figure 1.Carte de situation de la zone d’étude.

Figure 2. Variations du rapport dino?agellés / diatomées.